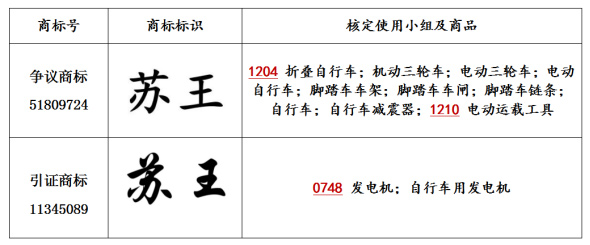

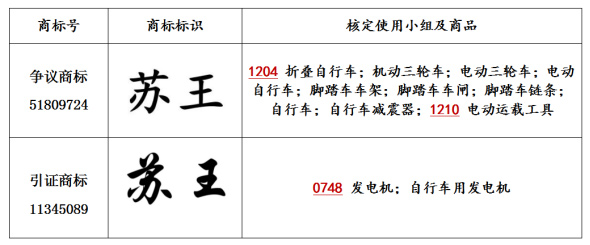

2022年12月16日�,“徐州金茂源車業(yè)有限公司”委托北京高沃國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司對“徐州聯(lián)統(tǒng)機車科技有限公司(原商標(biāo)所有人為‘江蘇銳歐翔機械有限公司’)”于2021年08月21日核準(zhǔn)注冊的第51809724號“蘇王”商標(biāo)提出無效宣告。最終�,在高沃代理下,國知局裁定:爭議商標(biāo)予以無效宣告��。爭議商標(biāo)指定使用的商品為12類�,申請人有且僅有一枚在先注冊的引證商標(biāo)申請注冊在07類商品上��。兩類在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中屬于完全獨立的類別�����,通常被認(rèn)定為“非類似商品”�����。本案需突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的默認(rèn)劃分�,證明兩類商品在實際市場中存在“關(guān)聯(lián)性”���,否則難以直接適用《商標(biāo)法》第三十條(類似商品上的相同/近似商標(biāo))�。接受代理后��,高沃對“徐州金茂源車業(yè)有限公司”(以下簡稱“申請人”)進(jìn)行背景調(diào)查����,及時與客戶進(jìn)行溝通����,挖掘商標(biāo)使用證據(jù);同時���,對“江蘇銳歐翔機械有限公司”(以下簡稱“被申請人”)企業(yè)信息進(jìn)行檢索���,明確其具備抄襲摹仿申請人在先商標(biāo)的主觀惡意����。從兩商標(biāo)要素完全相同����、兩商標(biāo)指定使用商品高度關(guān)聯(lián)以及雙方所在地域相近、經(jīng)營范圍相似方面進(jìn)行分析��,主張爭議商標(biāo)的申請注冊違反了《商標(biāo)法》第三十條的相關(guān)規(guī)定���,應(yīng)當(dāng)予以無效宣告��。1��、爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)兩商標(biāo)完全相同���。2、爭議商標(biāo)與申請人引證商標(biāo)指定使用的商品高度關(guān)聯(lián):爭議商標(biāo)指定使用的商品“自行車�、電動自行車”等——“車輛工具”均是由申請人指定使用的商品“發(fā)電機、自行車用發(fā)電機”——“車輛配件”組合而成���,兩者具有緊密聯(lián)系�����。3���、被申請人與申請人為相同行業(yè)相同地域經(jīng)營者:申請人與被申請人均位于江蘇省豐縣��,兩者僅僅相距8公里����;被申請人主營的電動車及配件銷售”���,與申請人經(jīng)營范圍中的“電動車配件銷售”相一致���。《商標(biāo)法》第七條、第九條為總則性條款���,其具體內(nèi)容已體現(xiàn)在《商標(biāo)法》的具體規(guī)定中,因此��,根據(jù)當(dāng)事人陳述的內(nèi)容�、提交的證據(jù)及查明的事實�,我局對本案焦點問題歸納并審理如下:爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十條所指使用于同一種或類似商品上的近似商標(biāo)����。對此,我局認(rèn)為:爭議商標(biāo)“蘇王”與引證商標(biāo)“蘇王”文字構(gòu)成�、呼叫相同,已構(gòu)成相同商標(biāo)���。爭議商標(biāo)核定使用的自行車����、電動運載工具等商品與引證商標(biāo)核定使用的自行車用發(fā)電機等商品在功能用途�����、消費對象�����、銷售渠道等方面關(guān)聯(lián)密切���。同時��,原被申請人與申請人同地處江蘇省徐州市豐縣�,且其作為同行業(yè)經(jīng)營者對申請人“蘇王”商標(biāo)理應(yīng)有所知曉,仍申請注冊與之完全相同的爭議商標(biāo)�����,主觀意圖難謂正當(dāng)����。若爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)在上述商品上在市場上共存,易造成消費者對商品來源的混淆���。故爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)已構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)�����。爭議商標(biāo)的注冊違反了《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定��。原被申請人提交的產(chǎn)品照片��、廠房視頻照片�、廣告宣傳圖片未顯示證據(jù)形成時間�,發(fā)票上未顯示爭議商標(biāo),故原被申請人提交的證據(jù)尚不足以證明爭議商標(biāo)經(jīng)使用具有一定的知名度���,并可與引證商標(biāo)相區(qū)分����。依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十條���、第四十五條第一款�����、第二款和第四十六條的規(guī)定���,我局裁定如下:爭議商標(biāo)予以無效宣告。接受代理后��,高沃找準(zhǔn)法律依據(jù)——《商標(biāo)法》第三十條�����。從商品關(guān)聯(lián)性入手�����,收集能夠證明兩類商品存在關(guān)聯(lián)的證據(jù)��,證明兩類商品雖屬不同類別,但在功能�����、用途�����、銷售渠道等方面存在關(guān)聯(lián)���,構(gòu)成類似商品����,消費者容易對兩類商品的來源產(chǎn)生混淆或聯(lián)想��。此外�����,對于被申請人主觀惡意的舉證也不容忽視����,通過闡述雙方地域接近、經(jīng)營范圍一致等事實���,進(jìn)一步強化被申請人抄襲的主觀故意�,輔助三十條觀點成立。商標(biāo)是品牌的重要標(biāo)識����,承載著商標(biāo)權(quán)利人長期以來在產(chǎn)品質(zhì)量�����、服務(wù)水平等方面所積累的商譽和品牌形象���,他人對商標(biāo)的抄襲行為會對原商標(biāo)的品牌價值造成稀釋和損害����。對同行業(yè)同地域經(jīng)營者惡意抄襲的商標(biāo)發(fā)起無效宣告����,絕非單純的法律程序動作,而是企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略中“攻防結(jié)合”的關(guān)鍵一環(huán)�。它既是維護(hù)品牌價值的“盾牌”,也是遏制惡意競爭的“利劍”��。唯有通過精準(zhǔn)的法律分析�、扎實的證據(jù)整理和策略性的防御布局,才能在商標(biāo)權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn)中占據(jù)主動,為企業(yè)構(gòu)建可持續(xù)的市場競爭壁壘�����。